帝人株式会社

(1)企業概要

| 社名 |

帝人株式会社

|

|---|---|

| 業種/事業概要 |

製造業

|

| 従業員規模 |

19,292名(連結)

|

| 本社所在地 |

東京都

|

| 労働時間制度 |

・所定労働時間:7.75時間

代表的な時間設定 ○本社:9時~17時45分(1時間休憩) ○工場:8時~16時30分(45分休憩) ・労働時間制度: ○フレックスタイム制あり(コアタイム11時~15時) ○事業場外みなし制(ヘルスケア事業の外勤営業者のみ) ・年間所定休日数:土日+特定休日(祝日等、計17日) |

(2)働き方・休み方改善に関するこれまでの取組と指標活用のきっかけ

1)これまでの取組

以前より、適正な労働時間管理やダイバーシティ推進は、人事部署のミッションとして上がっていたが、有効な施策が打ちにくくなっていた。

そうした中、グループ中期経営計画で、「未来の社会を支える会社になる」という長期ビジョンが掲げられ、そのために必須なものとして「働き方改革」に取り組むこととなり、既存のミッションの他、IT環境整備などトータルな対応を進める必要性が高まった。そこで、その動きを先行し、かつ、加速するために、2017年8月に人事部署内に「ワークスタイル変革推進チーム」を組織化し、グループ全体として働き方改革を推進していくことにした。(なお、IT環境整備による働き方改革の領域は2018年4月に全社プロジェクト組織を設置し、推進することになっている。)

同チームは、トップメッセージの発信のほか、各事業・地区事業所・労働組合とも連携し、適正な労働時間管理に向けた諸施策の検討や専用ホームページ開設準備等を進めている。

2)「働き方・休み方改善指標」活用のきっかけ

働き方改革の一環として、事業・職場で業務見直しを進めていくことを検討しており、それにあたり社外のコンサルタントの知見を活かし、効率的・効果的に進めたいと考えた。また、自社の活動が社外に公表されるということで、それが現場で改革に取り組む社員にとっても励みになるのではないかと考え、申込みをした。業務見直しの成果を効率的・効果的に社員が実感できるようにしていきたいと考えている。

(3)働き方・休み方に関する現状・課題意識

1)課題認識

以前から適正な労働時間管理に向けた取組を労使で継続し、長時間労働の職場・社員への個別のフォローには注力していたが、全社での風土改革や、特に本社地区を中心に、事業・部署毎の業務の見直しが不足していると考えている。今年度より、ワークライフ変革推進チームを発足し、生産性向上と多様な人財の活用・育成をキーワードに社長や人事役員からのトップメッセージを発信しているものの、まだまだ社員全体に浸透しているとは言い難く、表面的ではない、社員の心に響く風土改革や諸施策を企画・推進したいと考えている。また、働き方ということでは、ただ単に早く帰るように促すだけではなく、職場のムダ・ムラ・ムリをなくすための具体的な施策を推進することで、社員個々人が時間を有効に使えるようにし自己実現に結びつくよう、ワークライフ変革推進チームが支援しながら、各事業・職場で主体的に進めていけるようにしたいと考えている。

2)仕事特性と働き方・休み方の現状・課題

①仕事の特性

・本社のオフィスワーカーだけでなく、工場、研究所、営業所など様々な働き方をしている社員がいることや、事業内容も多岐にわたっていることから、全社画一の施策ではなく、各現場に合った取組が必要と考えている。

②勤務形態・業務体制

・生産部署では三交替シフト制、ヘルスケア部門の営業部署では事業場外みなし労働制をとっており、事業や職種によって様々な働き方をしている。

③働き方

・本社においては、時期によって繁閑差が比較的大きい部署がある他、事業・職場によって平均的に労働時間がやや長い傾向にある部署もある。生産・研究などの事業所においては、職場での「改善活動」など、これまでに様々な業務効率化が行われてきた。シフト勤務のため、職場としての労働時間管理はしっかりできている傾向があるが、職場ごとに繁閑差はあり、設備のIT化等も含め、さらなる効率化を図る必要がある。

残業削減を促すために、本社では毎週水曜日に19時消灯が行われているなど、ノー残業デー は各事業・各地区で工夫して推進している。

④休み方

・一般職社員は有給休暇取得率が高く、90%以上である。全体としては休暇を取得しづらい雰囲気があるわけではないが、管理職や営業職の一部は、業務が忙しかったり、休日出勤の代休の消化を優先したりするため、有給休暇の取得率がやや低い傾向にある。

・休暇の取得については、地区事業所単位で対応及び指導を行っている。

・一定程度の休暇取得がない場合、労使で個人別にフォローもしている

3)マネジメント

【労務管理】

・36協定を基準に、月ごとに時間外労働実績を確認し、長時間者には是正対策を労使で検討している。

・勤怠入力は毎日入力が原則ではあるものの、月末に一括入力をする人も散見される。

【キャリア形成・人材育成】

・社員のキャリア開発に力をいれており、数年前から一定年齢の管理職全員を対象に「キャリア開発セミナー」を実施している。なお、セミナー受講者で希望があればキャリアカウンセリングを受けることができる仕組みも整備している。また、キャリアプランを自己啓発につなげる施策や、社内の様々なキャリアにチャレンジ(異動)できる機会も整備を進めている。

(4)「働き方・休み方改善指標」診断結果

- 働き方・休み方に関するアウトプット指標

-

ポジションマップ

-

レーダーチャート

- <レーダーチャート>8つの指標得点詳細

-

-

- 「働き方・休み方改善指標」による診断結果は以下のとおり。

-

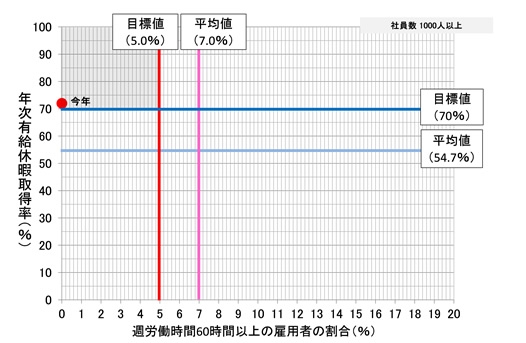

【働き方】

週労働時間60時間以上の雇用者の割合はほぼ0%であった。

→全国の雇用者の平均値である7.0%(社員規模1000人以上のカテゴリ)及び、国の定める目標値5.0%をともにクリアしている。

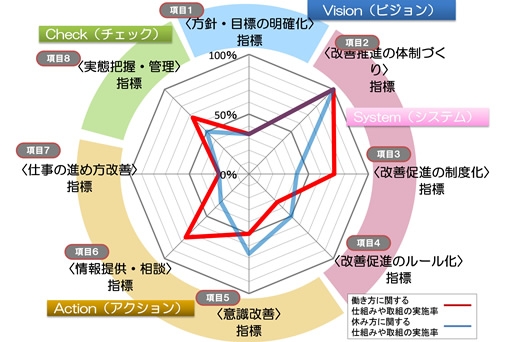

レーダーチャートの項目では、以下項目が低め。

・項目1 <方針・目標の明確化>指標

・項目4 <改善促進のルール化>指標

・項目7 <仕事の進め方改善>指標 -

【休み方】

年次有給休暇取得率は全社員平均72.0%であった。

→貴社の年次有給休暇の取得率は、主要産業の平均値である54.7%(社員規模1000人のカテゴリ)及び、国の定める目標値70.0%をともにクリアしている。

レーダーチャートの項目では、以下項目が低め。

・項目1 <方針・目標の明確化>指標

・項目3 <改善促進の制度化>指標

・項目6 <情報提供・相談>指標

・項目7 <仕事の進め方改善>指標標 -

↓↓

-

<全体傾向>

・働き方については、2017年9月の週60時間以上の労働者の割合はほぼ0%であり、時間外労働が突出的に多い社員はいないものと考えられる。また、貴社提供データによると、2016年4月~2017年3月の管理職を除く月あたりの平均総労働時間は155時間程度であり、データ上では、一般社員における長時間労働が常態化している様子は見受けられない。課題認識では、働き方改革の意識が全員に浸透しているわけではないとしているが、<意識改善>指標が特に低いわけではない。一方で、<方針・目標の明確化>指標や<改善促進のルール化>指標、<仕事の進め方改善>指標が低く出ており、具体的な施策の検討の余地があるとみられる。

・休み方については、年次有給休暇取得率は高く、国の定める目標値をクリアしているものの、目標値をわずかに上回る程度である。<方針・目標の明確化>指標や<改善促進の制度化>、<情報提供・相談>指標、<仕事の進め方改善>指標が低く出ており、制度面でも業務面での改善の余地があると見受けられる。 -

※年次有給休暇取得率は、2016年4月~3月実績、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は、2017年9月実績で算出した。

(5)課題の整理と改善提案

働き方・休み方に関する課題の整理と改善提案は以下のとおり。

指標項目 |

現状と課題 |

対策案 |

|---|---|---|

|

Vision(ビジョン)

|

||

|

項目1

方針・目標の明確化 |

働き方について、方針・目標の明示が十分ではない

|

・長時間労働の抑制について経営トップによるメッセージの発信

・全社・部署・個人等での労働時間、残業時間等に関する数値目標の設定 |

|

休み方について、方針・目標の明示が十分ではない

|

・年次有給休暇の取得推進について経営トップによるメッセージの発信

・全社・部署・個人等で年次有給休暇取得日数、取得率等に関する数値目標を設定している |

|

|

System(システム)

|

||

|

項目3

改善促進の制度化 |

休み方について、効率的かつ効果的な働き方を行う仕組みが整っていない

|

・誕生日・記念日等の決まった日や申告した日を年次有給休暇とする休暇制度の設定

・ゴールデンウィークや夏季・冬季等の機会を捉えた、年次有給休暇の計画的付与制度の導入 ・5営業日以上の連続休暇制度の導入 |

|

項目4

改善促進のルール化 |

働き方について、長時間労働を抑制することにインセンティブが働く仕組みが十分でない

|

・部下の長時間労働抑制について、管理職の人事考課に盛り込む

・残業を行う際の手続きを厳格化している(上長への事前申請等) |

|

Action(アクション)

|

||

|

項目6

情報提供・相談 |

休み方について、休み方の改善につながる情報提供や相談を十分実施できていない

|

・年次有給休暇残日数を社員各自に通知

・制度の利用促進のための情報提供(制度利用事例の紹介等含む)の実施 |

|

項目7

仕事の進め方改善 |

働き方・休み方について、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得しやすさにつながる業務改善が、十分実施できていない

|

・休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築(顧客・取引先情報の共有等)

・長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直し(プロジェクトやキャンペーンとして取り組まれているものを含む) ・長時間労働の抑制を目的とした取引先との関係見直し(発注方法やスケジュール等の見直し) |

(6)初回訪問時の提案と検討内容

「働き方・休み方改善指標」に基づく提案をベースに、具体的な取組テーマの検討を実施した。提案内容および検討経緯は以下のとおり。

1)推進体制

①トップのコミットメント

・社長および人事・総務管掌役員より、働き方改革についてメッセージを発信している。

・中期経営計画でも働き方改革を重要なアクションプランのひとつとしている。

②会社全体の推進体制

・ワークライフ変革推進チーム(担当3名)が中心となって、取組を進める。

・現状、事業の代表による委員会のような事業側の推進体制はなく、事業の人事と連携して諸施策の検討を進めている。

2)今回のモデル取組における推進体制

①対象部署の設定(取組の実施範囲)

・働き方改革の取組は全社で実施する。

・モデル部署の設定を行う。下記⑩や⑪の施策などを含めて、モデル部署では、全社的な働き方改革の取組の縮小版として、様々な試行を行うことを想定している。

・対象部署におけるプロジェクトリーダーやコアメンバーの設定。

3)中長期的な取組(制度・ワークルールの見直しや業務改善方針の設定等)

①経営トップによるメッセージの発信

②全社・部署・個人等での労働時間や年次有給休暇取得に関する数値目標の設定

③誕生日・記念日等の決まった日や申告した日を年次有給休暇とする休暇制度の設定

④ゴールデンウィークや夏季・冬季等の機会を捉えた、年次有給休暇の計画的付与制度の導入

⑤5営業日以上の連続休暇制度の導入

⑥部下の長時間労働の抑制を管理職の人事考課への盛り込み

⑦残業を行う際の手続きを厳格化している(上長への事前申請等)

⑧年次有給休暇残日数を社員各自に通知

⑨制度の利用促進のための情報提供(制度利用事例の紹介等含む)の実施

⑩休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築(顧客・取引先情報の共有等)

⑪長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直し(プロジェクトやキャンペーンとして取り組まれているものを含む)

⑫長時間労働の抑制を目的とした取引先との関係見直し(発注方法やスケジュール等の見直し)

検討経緯

①については、これまでに社長および人事・総務管掌役員よりメッセージを発信済み。会社トップだけでなく、各事業の責任者からも発信を行ってもらうために、イントラネットの働き方改革専用ページにて発信を行っていくこととした。

②については、現状、労働時間および年次有給休暇についての目標設定をしていないが、2018年3月までに目標を設定することとしている。

③④⑤については、連休の前日などを年次休取得奨励日に設定して周知を行い、また5営業日以上の連続休暇の取得の推奨を既に行っている。社員の裁量で休暇を取得してもらいたいと考えているため、一斉実施の取得計画の策定は検討外とするが、消化率の低い部署や社員へのフォローは、⑨と合わせて休暇取得事例を紹介するなどの取組について検討する。

⑥については、導入を検討していきたい。

⑦については、既に残業は事前申請制となっており、残業の事前申請書を用いて上司の承認を得ることが必要となっている。しかし、より確実に運用されるように手続き方法も含めて見直しを検討していく。

⑧については、年次有給休暇の残日数を勤怠入力画面にて確認できるようになっているので、周知まで行うことは検討外とする。

⑨については、働き方改革専用ページにまとまった休暇を取得した社員の休暇活用例を紹介することなどを検討する。

⑩については、その人しか分からない仕事を少なくするという方向性で、各職場での状況に合わせて必要に応じて検討・対策実施されるように働きかけていく自体は有効だと考えているが、画一的な仕組みにすることがそぐわない場合もあると考え、見送った。

⑪については、業務プロセスの見直しは進めていくが、部署やエリアによって業務内容もプロセスも異なるので、どのように現場に展開していくのがよいかは今後の検討課題とした。

⑫については、事業によって取引先との業務の進め方に差があるものの、全社的な課題にはなっていない。また、事業によっては独自に取組を実施している部署もある。今回は検討外とする。

4)短期的な取組(職場の働き方改革トライアル)

①在宅勤務トライアル

②会議効率化トライアル

③退社時間計画トライアル

(7)改善提案の活用

改善提案の検討の結果、今後実施・検討することになった取組は以下の通り。尚、既に取組を始めているものについては、実施状況も併せて記載する。

1)主な取組(トップのコミットメントと推進体制の構築)

①会社全体の推進体制

・ワークライフ変革推進チームが、社内の働き方改革の推進役を担っている。これまでに働き方改革に関する情報発信を行ったり、イントラネット上に働き方改革に関する専用ページ開設準備をしたりしてきた。

・働き方改革の全体像の企画として、働き方改革を推進するロードマップとスケジュールを策定している。

・働き方改革の推進役として、各事業や各地区事業所のほか、労働組合との連携を図っている。トライアル実施の際などに各部署への説明を行う。職場のムダ・ムラ・ムリをなくすための施策を各事業所や職場で主体的に実施できるよう支援を行う。

2)主な取組(中期的施策)

①年次有給休暇の取得促進のための情報提供(利用事例の紹介等含む)の実施

・引き続き検討を進める。イントラネット上の働き方改革専用ページが整備されたので、制度利用者の事例を紹介することが可能な環境になったため、その活用を検討していく。

②部下の長時間労働の抑制を管理職の人事考課への盛り込み

・管理職の人事評価については引き続き検討をする。一般社員の考課についてはその次のステップであり、まだ具体的な検討段階ではない。

③残業を行う際の手続きの厳格化(上長への事前申請等)、そのための手続きの簡略化や勤怠入力の徹底

・勤怠入力については、労務管理をパソコンの作動時間のログ等を参考に記録する仕組みを既に導入している。残業の事前申請の適切な運用や手続きの簡略化はこれからの検討事項である。

④休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築(顧客・取引先情報の共有等)

・引き続き検討していく。

⑤長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直し

・引き続き検討していく。

3)主な取組(短期的施策):テレワークトライアル

短期的施策として、「テレワークトライアル」を実施する。人事内でのトライアルを経て、2018年度から全社的にトライアルを展開していく。

・対象:10部署から、およそ100名が参加

・2018年3~4月の間にトライアルを開始し、3ヶ月間試行する。

・参加者は月に4回は在宅勤務を行うこととする。

・事前・事後アンケートを実施して、効果や課題を測定する。

(8)「働き方・休み方改善指標」活用の効果(結果)

今後実施・検討することになった取組のうち、2017年度に効果が確認できたものは以下の通り。

1)主な取組(トップのコミットメントと推進体制の構築)

-

2)主な取組(中期的施策)

⇒今後順次実施し、効果を確認する予定。

3)主な取組(短期的施策):テレワークトライアル

⇒トライアルの効果については、5月以降に確認する予定。

対策案の提案状況

| 働き方 | 休み方 | ||

|---|---|---|---|

| 1.Vision | ①方針・目標の明確化 | ||

| 2.System | ①改善推進の体制づくり | ||

| ②改善推進の制度化 | |||

| ③改善推進のルール化 | |||

| 3.Action | ①意識改善 | ||

| ②情報提供・相談 | |||

| ③仕事の進め方 | |||

| 4.Check | ①実態把握・管理 | ||

提案内容の概要

中長期的な取組

- 経営トップによるメッセージの発信

- 全社・部署・個人等での労働時間や年次有給休暇取得に関する数値目標の設定

- 誕生日・記念日等の決まった日や申告した日を年次有給休暇とする休暇制度の設定

- ゴールデンウィークや夏季・冬季等の機会を捉えた、年次有給休暇の計画的付与制度の導入

- 5営業日以上の連続休暇制度の導入

- 部下の長時間労働の抑制を管理職の人事考課への盛り込み

- 残業を行う際の手続きを厳格化している(上長への事前申請等)

- 年次有給休暇残日数を社員各自に通知

- 制度の利用促進のための情報提供(制度利用事例の紹介等含む)の実施

- 休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築(顧客・取引先情報の共有等)

- 長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直し(プロジェクトやキャンペーンとして取り組まれているものを含む)

- 長時間労働の抑制を目的とした取引先との関係見直し(発注方法やスケジュール等の見直し)

短期的な取組

- テレワークトライアル