協和設計株式会社

(1)企業概要

| 社名 |

協和設計株式会社

|

|---|---|

| 業種/事業概要 |

サービス業(他に分類されないもの)/建設コンサルタント

|

| 従業員規模 |

160名(内、正社員136名(役員を除く))

|

| 本社所在地 |

大阪府

|

| 労働時間制度 |

・労働時間制度:通常の労働時間制度

・標準始業終業時刻:9時00分 ~17時30分(休憩:12時15分~13時00分) ・標準所定労働時間:7時間45分 ・年間所定休日数:122日(2017年) |

(2)働き方・休み方改善に関するこれまでの取組と指標活用のきっかけ

1)これまでの取組

今期(2017年11月スタート)の基本方針に「きょうわ働き方改革」を掲げ、執行役員管理本部長をリーダー、社長を副リーダーとしたワーキンググループ(メンバーは安全衛生委員会メンバー)を発足。部署(グループ)ごとに働き方と休み方に関する目標を掲げ、全社的な取組を始めたところである。

また、「きょうわ働き方改革宣言」では、働き方の改善として「長時間労働の削減(36協定遵守、年間残業時間5%ダウン)」「毎月ノー残業デー達成率80%」、休み方の改善として「有給休暇取得率50%」を目標としている。

2)「働き方・休み方改善指標」活用のきっかけ

上記の取組を推進するにあたり、参考になる事例や有益なアドバイスを得たいと考えた。

(3)働き方・休み方に関する現状・課題意識

1)人事部の課題認識

時間外労働は全般的に減少傾向にはあるものの、全社的に長時間労働の傾向にある(年6回以上の特別条項運用、年間720時間以上の超過勤務が発生している)。

※人事担当は「管理部」。

2)仕事特性と働き方・休み方の現状・課題

①組織体制

・「管理本部」「営業本部」「設計本部」「マネジメント事業本部」「事業開発本部」に分かれている。

・「管理本部」は、本社管理部(人事グループ(以下「G」)、経理G、総務G)と、神戸・名古屋・東北各支店の管理部(総務G)に分かれている。

・「営業本部」は、本社営業部と、神戸・名古屋・東北各支店の営業部に分かれており、それぞれに営業Gが配置されているほか、本社と名古屋支店には、営業所及び事務所が配置されている。

・「設計本部」は、本社と各支店の設計部に分かれており、業務内容(道路、構造、防災、施工計画等)に応じて、Gが配置されている。

・「マネジメント事業本部」に発注者支援G、「事業開発本部」には事業開発Gが配置されている。

②働き方

・クライアントが官公庁であり、どうしても年度末が繁忙期になるため、下半期は時間外や36協定の特別条項運用件数が増加する傾向にある。

・また、昨年度は、災害被災地における激甚災害指定のための調査受託という特殊事情があり、例年よりも業務量が増加したところに、通常の繁忙期が重なったことから、年度末の時間外が大幅に増加した。

・時間外労働削減に向けて、既存のグループウェア(アルファメール)におけるスケジューラーの入力ルールを追加する予定である。これまでは、打合せや会議の予定しか入っていなかったが、作業予定も入力し、予定どおりに進めば●印、進まなければ★印を記入する。また、残業時間の累計も日々入力する。

・作業内容と時間を可視化することで、自身のタイムマネジメントが容易になり、また、管理職は、部下の作業の状況を把握し、必要に応じて、優先順位付け等の指示ができると考えている。さらに、相互にスケジュールを共有することで、グループ間の協力もしやすくなるため、スケジューラーの活用を積極的に推進したい。

・残業は以前から申請制であったが、申請状況はグループ内での把握に留まっていたため、アルファメールで時間外労働の状況をリアルタイムで把握するとともに、22時を過ぎる申請は上席に報告、特別条項の運用が6回を超える場合は社長に報告など、残業申請に対するハードルを上げることも検討している。ただし、緊急時や繁忙期における時間外の発生は、ある程度はやむを得ないと考えている。

・月1回のノー残業デーにも取り組んでおり、建設コンサル業界では6月と10月をノー残業デーの重点月間としているので、その時には社内の見回りも行う。

・時間をつくるための取組としては、これまで各拠点から本社に集まって開催していた本部長会議を、各拠点に社長が出向いて開催する方式に変更した。また、近々テレビ会議システムを導入する予定である。会議資料も、求められる範囲の内容が記載されていれば、必要以上に作り込む必要はない旨を社長から参加者に伝えている。

③休み方

・繁忙期である年度末は休日出勤が増えるが、その分、休暇を取りやすいゴールデンウィークとお盆には連休の取得を推奨している。

・「病気の時しか休んではいけない」と思い込んでいるような社員もいる。特に若い社員に多い。学生時代の「学校を休む=病気」という意識が残っているのかもしれない。

・半日休暇の制度がある。また、通院は外出扱いにしているため、時間単位の休暇の必要性は感じていない。

・定期健診の際、午前中に受診して、午後を半休にしている社員は比較的多い。

④マネジメント

【トップの意識・組織風土】

・社長は今期の基本方針に「きょうわ働き方改革」を掲げ、また、執行役員管理本部長をリーダー、社長を副リーダーとしたワーキンググループを発足した。部署(グループ)ごとに働き方と休み方に関する目標を掲げ、全社的な取組を始めたところである。

・また、全社員向けに発信する「社長メッセージ」では、「きょうわ働き方改革」と題して、他社における事例を交えながら、自社における働き方改革に対する考え方や、今後実施する取組の具体的な内容を、3回シリーズで紹介している。

【労働時間についての制度等】

・多様な働き方に対応した労働条件変更制度を導入。

・36協定は、月45時間で締結している。特別条項:月100時間(年6回)、年間720時間。

(4)「働き方・休み方改善指標」診断結果

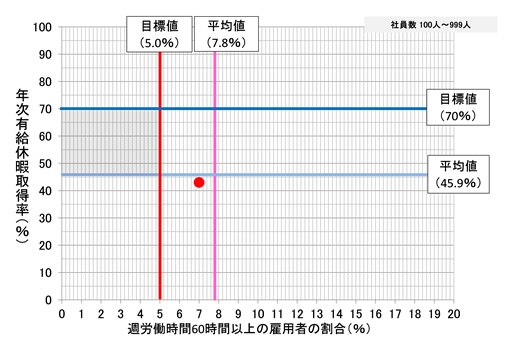

- 働き方・休み方に関するアウトプット指標

-

ポジションマップ

-

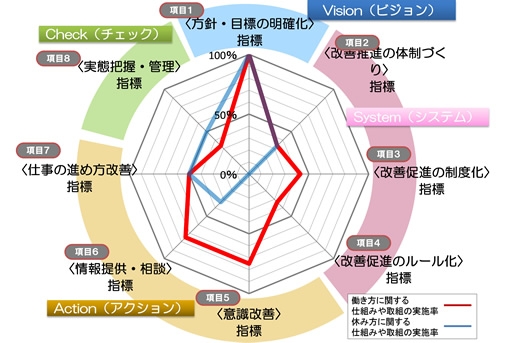

レーダーチャート

- <レーダーチャート>8つの指標得点詳細

-

-

- 「働き方・休み方改善指標」による診断結果は以下のとおり。

-

【働き方】

週労働時間60時間以上の雇用者の割合は7.0%であった。(有期契約社員も含む全従業員)

→全国の雇用者の平均値である7.8%(社員規模100人~999人のカテゴリ)をクリアしているが、国の定める目標値5.0%を上回っている。

(その他働き方に関するデータ)

・非管理職の平均所定外労働時間数:

32時間02分(2017年11月11日~12月10日の平均値)

・管理職の平均月労働時間数:

171時間27分(2017年11月11日~12月10日の平均値)

・繁忙期に36協定で定める労働時間の延長の限度基準である1か月45時間を超える社員の割合:56.3%。レーダーチャートの項目では、以下項目が低め。

・項目2 <改善推進の体制づくり>指標

・項目4 <改善促進のルール化>指標

・項目8 <実態把握>指標 -

【休み方】

年次有給休暇取得率は全社員平均43.0%であった。(有期契約社員も含む全従業員)

→主要産業の平均値である45.9%(社員規模100人~999人のカテゴリ)及び、国の定める目標値70.0%を下回っている。

レーダーチャートの項目では、以下項目が低め。

・項目3 <改善促進の制度化>指標

・項目4 <改善促進のルール化>指標

・項目5 <意識改善>指標 -

↓↓

-

<全体傾向>

・ワーク・ライフ・バランスに関する経営トップのメッセージを発信し、方針や数値目標も掲げ、組織的に改善に取組んでいる。

・一方で、現在の課題としては、下記の事が挙げられる。

→働き方については、全社的な長時間労働の傾向があり(貴社の課題認識)、突出して時間外が多い社員(週60時間以上の労働者)の割合は、世間の同規模企業の平均値と同程度いることが伺える。(月60時間を超える労働者は、主に40代の技術者:貴社HPより)

→休み方については、一部の部署・社員の有給休暇取得率が低い傾向にあり(貴社の課題認識)、年次有給休暇の取得率(2016年4月~3月実績)は、4主要産業の平均値よりやや低い水準にとどまっている。

・トップコミットメントや会社方針に則り、職場単位まで確実な改善を行うためには、部署の業務運営責任を担う管理職を巻き込みながら、残業削減に向けた取組や、業務の繁閑に応じて柔軟に休暇が取れる施策について検討する余地がある -

※年次有給休暇取得率は、2016年4月~3月実績、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は、2017年9月実績で算出した。

(5)課題の整理と改善提案

働き方・休み方に関する課題の整理と改善提案は以下のとおり。

指標項目 |

現状と課題 |

対策案 |

|---|---|---|

|

System(システム)

|

||

|

項目3

改善促進の制度化 |

休み方について、各自が柔軟に休暇が取得できる制度が充分整っていない

|

●業務繁閑に応じた休暇の設定

・各部署の担当者ごとに、プロジェクトとプロジェクトの間に休暇を設定する 等 ●時間単位での年次有給休暇制度等の導入 ・年次有給休暇の時間単位や半日単位の取得を認める ・その他、事情に応じて(私傷病、育児、介護等)消滅した年次有給休暇の一部の取得を認める 等 |

|

項目4

改善促進のルール化 |

働き方について、管理職が残業の多い部下に改善を促すことにインセンティブが働きにくい

|

●残業が多い部下を持つ管理職への指導、改善促進

・残業理由を定期的に精査し、長時間労働削減に関する意識の低い管理職を対象にヒアリング・指導を行う ・特定の社員に業務が集中しないように業務配分を見直す ・定時退社等について、率先垂範するよう、管理職を指導する |

|

休み方について、管理職が部下の年次有給休暇取得促進についてインセンティブが働きにくい

|

●管理職に部下の年次有給休暇の取得状況の把握・管理を義務付ける

・役員会議等で、年次有給休暇取得率の現状把握と取得方策の検討を徹底する ・組織評価の指標として、所属員の年次有給休暇取得率の平均値等を盛り込む |

|

|

Check(チェック)

|

||

|

項目8

実態把握・管理 |

働き方について、社員の意識や管理職の労働時間の把握が充分でない

|

●社員の働き方や労働時間に関する意識や意向の把握

・社員意識調査等により、健康度や満足度、残業に対する意識を把握する 等 ●管理職(みなし労働・裁量労働者がいれば含む)について労働時間を把握 ・時間外労働の支払い対象者と同様、実際の労働時間を把握する ・管理職にも自身の労働時間管理を意識させ、日ごと、週ごと、月ごと等、定期的に申告させる |

(6)初回訪問時の提案と検討内容

「働き方・休み方改善指標」に基づく提案をベースに、具体的な取組テーマの検討を実施した。提案内容および検討経緯は以下のとおり。

1)トップのコミットメントと推進体制の構築

①トップのコミットメント

社長は働き方改革を重要な取組として捉えており、今期の基本方針に「きょうわ働き方改革」を掲げ、自ら取組を先導するなど、これまでの取組の中で実施済み。

②会社全体の推進体制

執行役員管理本部長をリーダー、社長を副リーダーとした「きょうわ働き方改革ワーキンググループ」(メンバーは衛生安全委員会メンバーが兼務)を立ち上げ、全社的な推進体制を整備済み。

2)今回のモデル取組における推進体制

①対象部署の設定

全社

②対象部署におけるプロジェクトリーダーの設定

執行役員管理本部長

③コアメンバーの設定

各課長をリーダーとすることを検討。

3)中長期的な取組(制度・ワークルールの見直しや業務改善方針の設定等)

①経営や人事の方針として、年次有給休暇の取得促進を明文化

②労働時間・就労場所を柔軟にする制度の導入

・事業所が複数ある会社では、フリースペースにしたり、他拠点の社員も作業ができる環境を整えたりして、仕事がしやすい場所で仕事ができるようにしている。これもリモートワークの一形態である。

・在宅勤務については、今後、介護や本人の病気治療など、「出勤は難しいが自宅でなら作業ができる」という人が出てくる可能性がある。その場合、一定のルールの中で両立できれば、男性・女性を問わず、働きやすくなる。業務で取り扱うデータ容量の問題等があるかもしれないが、タイミングがあればご検討いただきたい。

③ノー残業デー、ノー残業ウィーク等、定時退社期間を設定

・退社時間の目標は、職場単位で設定するか、個人で設定するかのどちらかである。特に技術系の職種では、年度末が近づくと定時退社が難しいかもしれないが、たとえ残業があっても、「何時までには退社」というルールを決めれば、ずるずると遅くなることはない。職場単位が難しければ、個人単位でもよい。現状を見ると、個人単位で設定したほうが運用しやすいのではないか。

④業務繁閑に応じた休暇の設定

⑤時間単位での年次有給休暇制度の導入

⑥管理職に部下の年次有給休暇の取得状況の把握・管理を義務づける

・義務づけていない場合は、今後実施を検討する余地がある。

⑦長時間労働抑制のための周知・啓発

・スケジューラーの活用にあたっては、運用しやすいシンプルさと、自身の活動が可視化されることが重要である。経験があっても、作業時間の予想は短くなりがちであり、実際は予想の1.2~1.5倍程度の時間がかかっている。作業にかかる標準時間がわかると、取り組み方も変わる。また、作業を組み立てることで、余白の時間を持つ必要性についても理解できる。特に管理職は途中で相談事が入ったりするため、スケジューラーの活用を通じて、その辺りの勘所をつかめる。

・また、作業内容と時間を可視化することで、自身のタイムマネジメントが容易になるだけではなく、管理職が、部下の作業の状況を把握し、必要な指示を出せるようになる。

・「会議効率化トライアル」も提案。他社の事例では、会議時間や議題の時間配分を決め、優先度が高い議題には多めに時間を取るという配慮もしている。また、時間を区切ることで、「伝えたいことをしっかりまとめる」という能力も向上する。

・議事録もその場で作成すれば、会議後30分以内には完成している。また、教育を兼ねて、議事録作成を若手の仕事としている企業もある。

・事前に会議の「目的」を共有することも必要である。会議の種類は、意思決定、情報共有等、いくつかに分かれる。企画会議や意思決定を行う会議なら、参加する側も準備が必要なので、アジェンダを先に示すほうがよい。また、参加者も、真に必要な人に絞ったほうがよい。

⑧年次有給休暇取得促進のための周知・啓発

⑨労働時間・残業時間を社員各自に通知

・残業が多いのが特定の人である場合は、前年と比較して変化がなければ、管理職も含めて、仕事の配分を再検討する必要があるかもしれない。本人にしかできない仕事以外は、部下の育成という観点からも、若手に振っていくということも考えられる。

⑩36協定で結ばれている延長できる労働時間を周知

⑪長時間労働の抑制や年次有給休暇取得を目的とした業務プロセスの見直し

⑫業務計画、要員計画、業務内容の見直し

検討経緯

①⑧については、「きょうわ働き方改革宣言」で、「有給休暇取得率50%」を目標としている。また、各グループ単位でも、有休取得率向上のための目標を設定している。

③は毎週水曜日、ノー残業デーに取り組んでおり、④はゴールデンウィーク及びお盆の連休取得を推奨。⑤は半日休暇制度があり、対応済み。

②の在宅勤務は、自社の業務内容に向かない(取り扱うデータが大容量であること、外部からのサーバーへのアクセスがセキュリティ上万全とは言えないこと)ため、現状では導入を検討していない。ただし、出張時や取引先訪問の際、近くの拠点に他拠点の社員が立ち寄って作業できるよう、スペースとPCを確保することは検討したい。

⑥については、今後検討の余地がある。

⑦は既にスケジューラーを導入済み。⑨は、残業時間の累積時間数を、各自がスケジューラーに累積時間数を記入することになっている。

⑩は各執務室に36協定内容を掲示している。

⑪は各グループが働き方・休み方それぞれの改善のための目標を設定している。⑫は、現状では取り組む予定がないが、上記の取組の実施後に検討する余地がある。

4)短期的な取組(職場の働き方改革トライアル)

全社的な取組と併せて、1~2ヶ月程度で実施できる「職場の働き方改革トライアル」として、会議効率化トライアル、退社時間計画トライアルの実施を提案した。

(7)改善提案の活用

改善提案の検討の結果、今後実施・検討することになった取組は以下の通り。尚、既に取組を始めているものについては、実施状況も併せて記載する。

1)主な取組(トップのコミットメントと推進体制の構築)

-

2)トップのコミットメント

これまでの取組の中で実施済み。

3)会社全体の推進体制

全社的な推進体制を整備済み。

4)主な取組(中期的施策)

中期的施策として、以下の取組を実施する予定であり、進捗状況や効果の検証も行う。

①テレビ会議、サテライトスペースの活用

②スケジューラーの継続的な活用

5)主な取組(短期的施策):退社時間計画トライアル

短期的施策として、「退社時間計画トライアル」を実施した。

①推進体制

・対象部署:全社

・対象部署におけるプロジェクトリーダー:執行役員管理本部長

・コアメンバー: 各課の課長

②取組内容

会議や外出の予定に加えて、作業予定も入力し、予定どおりに進めば●印、進まなければ★印を記入する。また、残業時間の累計も日々入力する。

なお、入力ルールについては、「きょうわ働き方改革ワーキンググループ」で1か月試行したうえで確定した。

③実施期間

2017年12月~1月。

(8)「働き方・休み方改善指標」活用の効果(結果)

今後実施・検討することになった取組のうち、2017年度に効果が確認できたものは以下の通り。

1)主な取組(トップのコミットメントと推進体制の構築)

今後も継続的に取組を進める予定である。

2)主な取組(中期的施策)

今後順次実施し、効果を確認する予定である。

3)主な取組(短期的施策):退社時間計画トライアル

①主な効果

・スケジューラーの活用は定着しつつある。

・取組以降、前年同月より超過勤務時間数は減っている。

②今後に向けての課題・方向性

・取組を始めたばかりで、残業管理(退社計画)はまだまだ定着しておらず、また部署によって取組状況にやや差異がみられるため、啓発を強化しながら、引き続き実施していく予定である。

対策案の提案状況

| 働き方 | 休み方 | ||

|---|---|---|---|

| 1.Vision | ①方針・目標の明確化 | ||

| 2.System | ①改善推進の体制づくり | ||

| ②改善推進の制度化 | |||

| ③改善推進のルール化 | |||

| 3.Action | ①意識改善 | ||

| ②情報提供・相談 | |||

| ③仕事の進め方 | |||

| 4.Check | ①実態把握・管理 | ||

提案内容の概要

中長期的な取組

- 経営や人事の方針として、年次有給休暇の取得促進を明文化

- 労働時間・就労場所を柔軟にする制度の導入

- ノー残業デー、ノー残業ウィーク等、定時退社期間を設定

- 業務繁閑に応じた休暇の設定

- 時間単位での年次有給休暇制度の導入

- 管理職に部下の年次有給休暇の取得状況の把握・管理を義務づける

- 長時間労働抑制のための周知・啓発

- 年次有給休暇取得促進のための周知・啓発

- 労働時間・残業時間を社員各自に通知

- 36協定で結ばれている延長できる労働時間を周知

- 長時間労働の抑制や年次有給休暇取得を目的とした業務プロセスの見直し

- 業務計画、要員計画、業務内容の見直し

短期的な取組

- 退社時間計画トライアル