株式会社日豊ケアサービス

(1)企業概要

| 社名 |

株式会社日豊ケアサービス

|

|---|---|

| 業種/事業概要 |

介護サービス

|

| 従業員規模 |

113名

|

| 本社所在地 |

大分県

|

| 労働時間制度 |

○総務、ケアマネ等…8時30分~17時30分

○老人ホーム職員…日勤および夜勤のシフト制 ○厨房…日勤のシフト制 など |

(2)働き方・休み方改善に関するこれまでの取組と指標活用のきっかけ

1)これまでの取組

これまでに導入した制度や実施した取組は以下の通り。

<育児・介護休業関係>

・H22.6 育児休業2歳まで、介護休業100日まで

・H25.10 年次有給休暇を時間単位で取得可能に

・H27.6 短時間正社員制度

・H27.10 育休復帰支援プラン

・H29.6 保育手当支給

・H29.10 育児休業3年まで、介護休業120日まで/介護プラン導入

<仕事の両立に関する取組>

・H20.8 定年65歳

・H21.1 正社員転換制度

・H21.4 再雇用70歳まで

・H23.1 キャリアパス導入

・H23.4 退職金制度

・H25.4 夜勤手当等を拡充

・H27.4 資格手当を拡充

・H29.6 アドバンス職位導入

2)「働き方・休み方改善指標」活用のきっかけ

3年前に働き方・休み方改善指標のモデル企業に参加し、今年度事業のフォローアップ調査において、再度の参加を表明した。

(3)働き方・休み方に関する現状・課題意識

1)課題認識

H19年度離職率28%がH28年度には13%となり、勤続年数が延びた。しかし、3~5年の勤続年数の職員が多い状況にある。これまで正社員・パート間で制服や休日日数を同じにし、福利厚生・同一労働に対する賃金・退職金が公平になるようにしてきた。公平にできていないこととしては、職場や定着率で差が出てしまう年次有給休暇の取得率とメンター制度がある。年次有給休暇の取得については、事務系の職種やデイサービス事業において取得率がよいが、老人ホーム事業と本問介護事業では仕事量が多く、休暇を取得にしにくくなっている。

労働力不足を改善に迫れている。介護業界はそもそも人手不足であるが、労働人口が減るなか、過疎化が進むなかでも人材を集める必要があり、そのためにも働きやすい職場を整えていく必要がある。職員がそろえば、育休・介護休業を取得しやすく、時間外・休日出勤も減り、年次有給休暇の取得率も向上することが期待される。

2)仕事特性と働き方・休み方の現状・課題

①組織体制

・113名の社員がいる。うち、14名が主任(グループリーダー)であり、勤務のシフトを作る役割を担う。主任のうえには、施設長を務める女性の部長が2名いる。係長、課長は置いていない。

②働き方

・日勤と夜勤がある。夜勤については、基本的に夜勤専従となっている。

・残業は施設長の許可が必要な許可制としている。平均残業時間は1時間程度であり、残業が基本的にない。が、介護記録をつけるために30分ほどの残業をするケースが見られるようになったため、介護記録の付け方の簡略化を検討している。

・月に1度、所定時間外の会議を行っているが、これを時間内に行うように検討している。

③休み方

・月に9日は休みが設定されている。

・10名を基本単位として業務を行っており、例えば8名で業務を遂行できるような体制になっていない。人が欠けると業務に支障をきたすことから、休暇を取得できないような状況にある。

・部署や業務によってもばらつきがあり、ケアマネージャーは仕事に裁量があるため休暇を取りやすいが、老人ホームやヘルパーの現場では取得できていない。シフト勤務者において取得ができていない。9人体制でも業務ができるような効率化の必要がある。

・職員のなかには、有給休暇は退職前にまとめてとるものという認識がある。また、社の制度として慶弔休暇を設けていないため、有事のために休暇をとっておきたいという意向もある。

・数年前までは勤続年数は短く、離職する職員が多かったため、取得率算出の分母が小さかった。人が増え、勤続年数が長くなったことで、取得率の低下がみられるようになった。

・社長が有給休暇取得率を60%にすることを宣言した。現在、平均で16日程度の付与をしている。

・取得率の向上にあたっては、部署間の取得率の差をできるだけ拡げないようにしていきたい。

④マネジメント

【人材育成】

・それぞれのチームに主任を1名配置している。主任が辞める際や仕事ができなくなったときに、会社としては4~5年のキャリアの人から選びたいが、主任になりたいとする社員が少ない。また、昇進を望まないことも勤続3~5年で辞めてしまうことの理由の1つになっている。

・社内でのキャリア開発をすすめるために、キャリアコンサルタントのようなものの導入を検討している。現在、社外への研修には勤続年数の多い人から受講を進めているが、職員の勤続や昇進の意向をみながら奨励するようにしたいと考えている。

【就労の継続】

・離職率は低くなったものの、入社後3~5年の社員でも離職が多い。転職を理由とすることが多く、同業他社への転職が多い。入社後3~5年目の社員でも社内での人間関係が問題になることがある。部署によってマネジメントに差がみられる。

・管理職と社員との面談が年1回設定されている。

・組織体制上、中間管理職のポジションがなく、昇進・昇給がみえにくい状態にある。また、直属の上司以外の責任者と相談がしづらい体制になっている。

(4)「働き方・休み方改善指標」診断結果

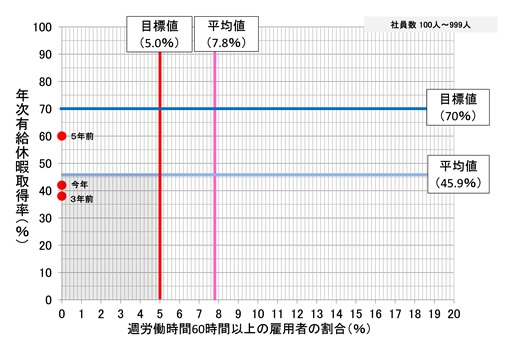

- 働き方・休み方に関するアウトプット指標

-

ポジションマップ

-

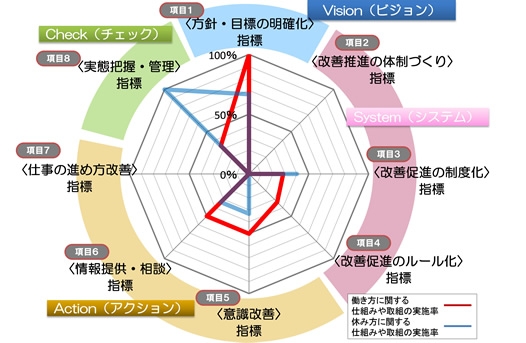

レーダーチャート

- <レーダーチャート>8つの指標得点詳細

-

-

- 「働き方・休み方改善指標」による診断結果は以下のとおり。

-

【働き方】

週労働時間60時間以上の雇用者の割合は0%であった。

→全国の雇用者の平均値である7.8%(社員規模100人~999人以上のカテゴリ)及び、国の定める目標値5.0%をともにクリアしている。

レーダーチャートの項目では、以下項目が低め。

・項目2 <改善推進の体制づくり>指標

・項目3 <改善促進の制度化>指標

・項目4 <改善促進のルール化>指標

・項目7 <仕事の進め方改善>指標 -

【休み方】

年次有給休暇取得率は全社員平均42.0%であった。

→貴社の年次有給休暇の取得率は、国の定める目標値70.0%にも、主要産業の平均値である45.9%(社員規模1,000人のカテゴリ)にも達していない。

レーダーチャートの項目では、以下項目が低め。

・項目2 <改善推進の体制づくり>指標

・項目4 <改善促進のルール化>指標

・項目5 <意識改善>指標

・項目6 <情報提供・相談>指標

・項目7 <仕事の進め方改善>指標 -

↓↓

-

<全体傾向>

・働き方については、2017年9月の週60時間以上の労働者の割合は0%であり、時間外労働が突出的に多い社員はいないものと考えられる。長時間労働の課題が大きいわけではないが、<仕事の進め方改善>指標が低く出ており、効率的な業務のための工夫を検討する余地があると思われる。

・休み方については、年次有給休暇取得率は国が定める目標値にも、主要産業の平均値にも達していない。貴社提供のデータによれば、5年前は取得率が60%であり、主要産業平均値を上回っていた。5年間の間における変化か、年によって大きなばらつきがあると考えられる。<改善推進の体制づくり>指標や<改善促進のルール化>指標、<意識改善>指標、<情報提供・相談>指標が低く出ており、有給休暇の取得を促す組織的な取組の余地があると見受けられる。また、<仕事の進め方改善>指標が低く出ており、業務面での改善の余地があると考えられる。 -

※年次有給休暇取得率は、2016年4月~3月実績、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は、2017年9月実績で算出した。

※算出対象はシフト勤務者を含む。

(5)課題の整理と改善提案

働き方・休み方に関する課題の整理と改善提案は以下のとおり。

指標項目 |

現状と課題 |

対策案 |

|---|---|---|

|

System(システム)

|

||

|

項目2

改善・推進の体制づくり |

働き方について、長時間労働を抑制するための組織の明確化が十分にできていない

|

・長時間労働の抑制に向けた社内体制を明確化する(推進担当者・推進組織の設置など)

・労働時間に関する相談窓口を設置する ・長時間労働の抑制に関する労使の話し合いの機会を設定する |

|

休み方について、年次有給休暇の取得を促進するための組織の明確化が十分にできていない

|

・年次有給休暇の取得促進に向けた社内体制を明確化する

・休暇取得に関する相談窓口を設置する ・年次有給休暇取得促進に関する労使の話し合いの機会を設定する |

|

|

項目3

改善促進の制度化 |

働き方について、効率的かつ効果的な働き方を行う仕組みが整っていない

|

・フレックスタイム制や在宅勤務制度など柔軟な働き方を可能にする制度を導入する

・業務の繁閑に応じて勤務時間を設定する ・勤務間インターバル制度を導入する |

|

項目4

改善促進のルール化 |

働き方について、長時間労働を抑制することにインセンティブが働く仕組みが十分でない

|

・残業の多い部下を持つ管理職への指導、改善促進を行う

・部下の長時間労働抑制について、管理職の人事考課に盛り込む ・残業を行う際の手続きを厳格化する(上長への事前申請等) |

|

休み方について、年次有給休暇を取得することにインセンティブが働く仕組みが十分でない

|

・部下の年次有給休暇の取得状況について、管理職人事考課に盛り込む

・管理職に部下の年次有給休暇の取得状況の把握・管理を義務づける |

|

|

Action(アクション)

|

||

|

項目5

意識改善 |

休み方について、年次有給休暇を適切に取得する意識を高める取組が十分実施できていない

|

・年次有給休暇取得促進に関する社員向け、管理職向けの教育・研修を実施する

|

|

項目6

情報提供・相談 |

休み方について、休み方の改善につながる情報提供や相談を十分実施できていない

|

・制度の利用促進のための情報提供(制度利用事例の紹介等含む)の実施

・年次有給休暇取得率の低い(残日数の多い)社員に対し、個別の休暇取得勧奨(人事からのメール送信、パンフレットの配布等)を実施する |

|

項目7

仕事の進め方改善 |

働き方・休み方について、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得しやすさにつながる業務改善が、十分実施できていない

|

・休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築

・長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直しを行う(プロジェクトやキャンペーンとして取り組まれているものを含む) ・必要に応じて業務計画、要員計画、業務内容を見直す |

(6)初回訪問時の提案と検討内容

「働き方・休み方改善指標」に基づく提案をベースに、具体的な取組テーマの検討を実施した。提案内容および検討経緯は以下のとおり。

1)推進体制

(1)トップのコミットメント

・トップから年次有給休暇の取得率を60%にする方針が表明されている。

(2)会社全体の推進体制

・事業運営管理主任がとりまとめをしている状況にあるため、社長あるいは取締役から、業務の効率化や有給休暇の取得に対して強いメッセージを発信してもらう必要があるのではないか。

・2人の施設長を兼ねる取締役がいるものの、働き方改革を推進する役割を担っていない状況にある。取締役あるいは主任クラスに、働き方に対する責任をもってもらうことが必要ではないか。

・現場では働き方改革推進の担当者は設置していないが、現場への周知は会議等で行っているという状況であるので、定例の会議等において、周知だけでなく、働き方改革への取組を議題の1つとして挙げることを検討してはどうか。

検討経緯

(1)については、トップから年次有給休暇の取得率を60%にすることが、方針として打ち出されている。

(2)については、社長が方針を打ち出しているものの、働き方改革のとりまめは経営陣ではなく事業運営管理主任が行っている現状があり、社長や取締役にも参画してもらいたいと考えているため検討したい。

また、安全衛生委員会を兼ねた会議が定例で開催されているため、その会議で働き方改革について議論できるように検討する。

2)今回のモデル取組における推進体制

(1)対象部署の設定(取組の実施範囲)

・特に部署や事業所を限定せず、全社的な施策を検討する。

3)中長期的な取組(制度・ワークルールの見直しや業務改善方針の設定等)

①長時間労働の抑制や年次有給休暇取得の促進に向けた社内体制を明確化する(推進担当者・推進組織の設置など)

②労働時間や休暇取得に関する相談窓口を設置する

③長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得に関する労使の話し合いの機会を設定する

④全社・部署・個人等での労働時間や年次有給休暇取得に関する数値目標の設定

・年次有給休暇取得率60%の目標の達成のためには、各社員が月に1度取得すればよい。それをどう確実にしていくかについて検討の必要があるだろう。

・取得率の低い部署や、人材の確保が難しい部署でどうしていくべきかについても検討が必要になる。

・半期単位などで計画的に休暇取得のスケジュールを立て、シフトに反映させることが必要でhなないか。

⑤フレックスタイム制や在宅勤務制度など柔軟な働き方を可能にする制度を導入する

⑥勤務間インターバル制度を導入する

⑦部下の年次有給休暇の取得状況について、管理職人事考課に盛り込む

⑧管理職に部下の年次有給休暇の取得状況の把握・管理を義務づける

⑨年次有給休暇取得促進に関する社員向け、管理職向けの教育・研修を実施する

⑩制度の利用促進のための情報提供(制度利用事例の紹介等含む)の実施

⑪年次有給休暇取得率の低い(残日数の多い)社員に対し、個別の休暇取得勧奨(人事からのメール送信、パンフレットの配布等)を実施する

⑫休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築する(顧客・取引先情報の共有等)

⑬長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直しを行う(プロジェクトやキャンペーンとして取り組まれているものを含む)

・モデル部署を選定し、フォローアップ体制の構築や業務分担書の作成、介護記録などの書式の簡略化を図るなどし、年次有給休暇の取得しやすい職場環境を整備することを検討してはどうか。

⑭長時間労働の抑制を目的とした取引先との関係見直しを行う(発注方法やスケジュール等の見直し)

検討経緯

①については、上記「1(2)会社全体の推進体制」の通り。

②については、専門の相談窓口を設置していないが、事業運営管理主任が相談役を担っており、会社全体の推進体制が変わらない限り、現在の運用を続けていく。

③については、取締役が社員の目標面接と聞き取りを行っているが、社員の要望を具体的に反映するべく議論する機会が設けられていない。「1(2)会社全体の推進体制」に示した定例の会議にて、働き方改革を議題として設定できないか検討する。

④については、年次有給休暇取得率の目標を60%に設定したものの、いつまでにこれを達成するかを決めていない。達成目標時期の設定と取得を促す施策について検討する。

⑤については、検討対象外とする。

⑥については、現状のシフトの組み方において、勤務間の時間がもっとも短い場合でも10時間以上のインターバルが確保されており、制度として設ける必要はないと判断する。

⑦⑧については、現状の役職制度では管理職にあたる役職がないことがあり、検討外とする。

⑨については、実施を検討する。

⑩⑪については、給料明細等にて有給休暇の残日数が表示されているが、積極的に取得を奨励することはしていない。退職が見込まれる職員の中には、有給を消化したいがどうすればよいかという申し出がある場合こともあり、その際には相談に応じている。休暇の取得を奨励するよりは、現場の負担感・不公平感を解消して、休暇を取得しやすい職場にすることを優先する。

⑫については、フォローアップ体制の必要性を認めてはいるものの、体制づくりと実践ができていない。看護業務と介護業務の業務分担や、各自の責任の範囲が明確になっていないことが原因の1つにある。これまでも業務分担書の作成が提案されているが、実現には至っておらず、検討課題である。

⑬については、簡略化できる業務から簡略化を進めていけるよう検討する。

⑭については、業務内容からして、検討対象外とする。

4)短期的な取組(職場の働き方改革トライアル)

①在宅勤務トライアル

②会議効率化トライアル

③退社時間計画トライアル

(7)改善提案の活用

改善提案の検討の結果、今後実施・検討することになった取組は以下の通り。尚、既に取組を始めているものについては、実施状況も併せて記載する。

1)主な取組(推進体制)

①会社全体の推進体制

・引き続き安全衛生委員会で議題に挙げられるよう検討・調整をしていく。

2)主な取組(中期的施策)

①長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得に関する労使の話し合いの機会を設定する

・引き続き安全衛生委員会で議題に挙げられるよう検討・調整をしていく。

②全社・部署・個人等での労働時間や年次有給休暇取得に関する数値目標の設定

・2017年度の有休取得率が算出された段階で、具体的な施策の検討を進めていく。

③年次有給休暇取得促進に関する社員向け、管理職向けの教育・研修を実施する

・外部講師による研修の実施を検討している。

④休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築する(顧客・取引先情報の共有等)

・各社員の仕事の範囲と責任を明確にしていく方向で検討を進めていく。

⑤長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直しを行う(プロジェクトやキャンペーンとして取り組まれているものを含む)

・介護記録の簡略化については調整が進んでおらず、引き続き検討と調整を進めていく。

3)主な取組(短期的施策)

・会議の効率化トライアルについては、実施の検討をしたが、今回は見送ることとした。

(8)「働き方・休み方改善指標」活用の効果(結果)

今後実施・検討することになった取組のうち、2017年度に効果が確認できたものは以下の通り。

1)主な取組(トップのコミットメントと推進体制の構築)

-

2)主な取組(中期的施策)

⇒今後順次実施し、効果を確認する予定。

対策案の提案状況

| 働き方 | 休み方 | ||

|---|---|---|---|

| 1.Vision | ①方針・目標の明確化 | ||

| 2.System | ①改善推進の体制づくり | ||

| ②改善推進の制度化 | |||

| ③改善推進のルール化 | |||

| 3.Action | ①意識改善 | ||

| ②情報提供・相談 | |||

| ③仕事の進め方 | |||

| 4.Check | ①実態把握・管理 | ||

提案内容の概要

中長期的な取組

- 長時間労働の抑制や年次有給休暇取得の促進に向けた社内体制を明確化する(推進担当者・推進組織の設置など)

- 労働時間や休暇取得に関する相談窓口を設置する

- 長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得に関する労使の話し合いの機会を設定する

- 全社・部署・個人等での労働時間や年次有給休暇取得に関する数値目標の設定

- フレックスタイム制や在宅勤務制度など柔軟な働き方を可能にする制度を導入する

- 勤務間インターバル制度を導入する

- 部下の年次有給休暇の取得状況について、管理職人事考課に盛り込む

- 管理職に部下の年次有給休暇の取得状況の把握・管理を義務づける

- 年次有給休暇取得促進に関する社員向け、管理職向けの教育・研修を実施する

- 制度の利用促進のための情報提供(制度利用事例の紹介等含む)の実施

- 年次有給休暇取得率の低い(残日数の多い)社員に対し、個別の休暇取得勧奨(人事からのメール送信、パンフレットの配布等)を実施する

- 休暇・休業時の業務フォローアップ体制を構築する(顧客・取引先情報の共有等)

- 長時間労働抑制を目的とした業務プロセスの見直しを行う(プロジェクトやキャンペーンとして取り組まれているものを含む)

- 長時間労働の抑制を目的とした取引先との関係見直しを行う(発注方法やスケジュール等の見直し)