ブラザー工業株式会社

(1)企業概要

| 社名 |

ブラザー工業株式会社

|

|---|---|

| 業種/事業概要 |

製造業/電機・電子機械、一般機械の製造

|

| 従業員規模 |

3,858 名

|

| 本社所在地 |

愛知県

|

| 労働時間制度 |

標準始業終業時間 8 時~17 時(休憩時間1 時間10 分)

1日の所定労働時間7 時間50 分 製造部門の一部の社員を除きフレックスタイム制度を導入(コアタイム 10 時30分~15 時) |

(2)働き方・休み方改善に関するこれまでの取組と指標活用のきっかけ

1)これまでの取組

上級職を含め、イントラネットで出勤時間、退社時間の入力・管理を行っている。

2 ヶ月連続して残業が月80 時間を超えた社員や残業が月100 時間を超えた社員は産業医が問診票を送り、面談を実施している。

2)「働き方・休み方改善指標」活用のきっかけ

「ワーク・ライフ・バランス」、「モチベーション」、「効率」、「成長」をキーワードにそれらが向上できるような人事制度の改善を進めたいと考えたのが本取組のきっかけである。

(3)働き方・休み方の現状・背景

1)人事部の課題認識

効率的に働き、しっかりと休むことができるようにすることが必要であると考える。そのため、働き方の効率化を図るとともに、働く場所や時間を含む柔軟な働き方の検討をし、ワーク・ライフ・バランスの実現、モチベーションアップ、成長につなげることが望ましいと考えている。

2)仕事特性と働き方・休み方の現状

① 仕事特性

製品をグローバルに展開していることから海外拠点も多くある。開発・設計の仕事に従事する従業員比率が高く、新製品開発の段階により、繁忙期が変動する傾向がある。製品ごとのプロジェクトとして部署横断でチームが組まれることもある。

② 働き方・休み方の現状

フレックスタイム制度のため、日々の勤怠はある程度本人の裁量にゆだねられている。このため、中には夜遅くまで勤務し、コアタイム(10:30)ぎりぎりに出社する社員も見られ、夜型にシフトしがちである。

「成果を出すためには長時間労働も仕方がない」とか「長時間労働が評価されるはずである」と考えている社員もいる可能性があり、結果的にその社員について長時間労働になっていることも考えられる

部署によって残業時間や年次有給休暇の取得率には差がある。マネジメントの仕方によってはさらに効率的な働き方を行うことができる可能性がある。

(4)働き方・休み方に関する課題

1)働き方

開発の段階やその部署の業務の特徴により、働き方が異なる。また、働き方に対する個人の考え方も多様であり、制度として対応することの難しさもある。

同僚などが残っていると帰りづらいという気持ちになる人もある。また、「長時間労働」が評価されると感じている人もいる可能性がある。

2)休み方

業務の種類により、休みを取りにくい時期もある。また、部署によって年次有給休暇の取得率に差がある。

(5)「働き方・休み方改善指標」診断結果

- 働き方・休み方に関するアウトプット指標

-

-

- 「働き方・休み方改善指標」による診断結果は以下のとおり。

-

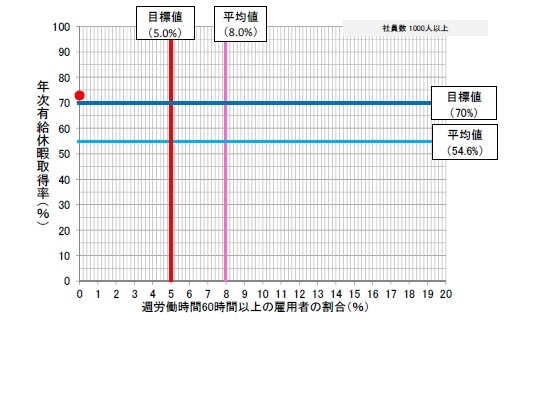

【労働時間】

週労働時間60時間以上の雇用者の割合は0%であった。

→貴社の週労働時間60時間以上の雇用者の割合は、全国の雇用者の平均値である8.0%(従業員規模1000人以上のカテゴリ)及び、国の定める目標値5.0%をクリアしているが、36協定で定める労働時間の延長に関する国の限度基準である1か月45時間を超える社員が2.7%いる。 -

【年次有給休暇取得率】

年次有給休暇取得率は全社員平均で72.9%であった。

→主要産業の平均値である54.6%(従業員規模1000 人以上のカテゴリ)及び国の定める目標値70%いずれも上回った。 - 貴社は、長時間労働の社員の割合、年次有給休暇の取得率ともに目標値を達成しています。引き続きこの状況を維持し、よりよい働き方・休み方の実現をめざしてください。なお、36協定で定める労働時間の延長に関する国の限度基準である1か月45時間を超える社員は2.7%で、改善の余地があります。

- ※「1ヶ月あたりの残業時間が80時間を超える社員の割合」を「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」と見なした。

-

-

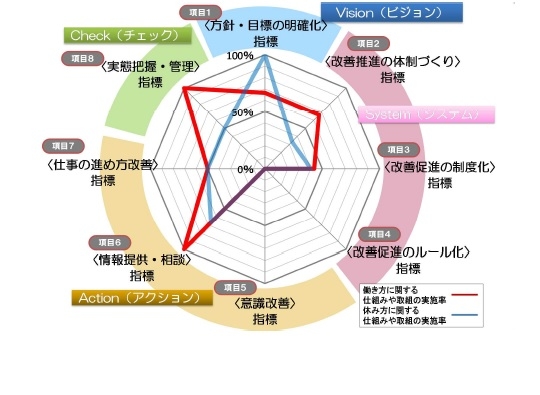

(6)課題の整理と改善提案

働き方・休み方に関する課題の整理と改善提案は以下のとおり。

指標項目 |

現状と課題 |

対策案 |

|---|---|---|

|

System(システム)

|

||

|

項目3

改善促進の制度化 |

出産や育児、介護などによって、時間制約がある社員が活躍することができる仕組みが必要。

|

在宅勤務制度の導入

当面は出産や育児、介護といった事態に対応した制度として在宅勤務制度を導入し、利用状況を見つつ必要な手直しをするなどして、一般的に誰でも使える制度に広げていく。 |

|

フレックスタイム制のため、夜遅くまで勤務し、コアタイムの10:30 ぎりぎりに出社する社員も見られ、夜型にシフトしがち。

|

朝型勤務を奨励

朝型勤務を奨励し、現状よりも30 分前倒し出社および退社を促す。 |

|

|

項目4

改善促進のルール化 |

「成果を出すためには長時間労働も仕方がない」とか「長時間労働が評価されるはずである」と考えている社員もいる可能性があり、結果的にその社員について長時間労働になっていることも考えられる。

|

一般社員を含め効率指標としての「時間当たり成果」を人事評価項目に加える

「時間」ではなく「効率性」で評価するようにすることによって、行動パターンを変えていく。 このため、「時間当たり成果」を人事評価項目に加える。 |

|

Action(アクション)

|

||

|

項目5

意識改善 |

部署によって残業時間や年次有給休暇の取得率には差がある。マネジメントの仕方によってはさらに効率的な働き方を行うことができる可能性がある。

|

残業の少ない部署のマネジメントの共有

チームマネジャーやその部下たちの残業が少ない部署を特定し、マネジメントの工夫を抽出し、マネジャー間で広く共有する、あるいは、チームマネジャー研修などを通じて他のチームマネジャーと共有する。 |

(7)改善提案の活用

提案の活用、取組状況に関しては以下のとおり。

1)在宅勤務制度の導入

育児・介護の両立の支援を目的に、いくつかの部署で週1 日程度の在宅勤務をトライアル実施中。トライアルでの結果を元に、制度として導入を検討していく予定。

2)朝型勤務を奨励

健康面、時間管理面での有効な方策であるかもしれない。今後、労働組合等との議論をしていく可能性はある。

3)一般社員を含め効率指標としての「時間当たり成果」を人事評価項目に加える

ホワイトカラーの業務効率の向上について、労働組合との意見交換を行いながら、方向性を定めていきたい。

4)残業の少ない部署のマネジメントの共有

ホワイトカラーの業務効率の向上について、労働組合との意見交換を行いながら、方向性を定めていきたい。

(8)「働き方・休み方改善指標」活用の効果(結果)

上記の取組は今後実施する予定であり、改善の効果を期待したい。